○玉川村児童手当事務処理規則

平成24年6月11日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して村が処理すべき事務の取扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(関係部門間、関係機関との連携)

第2条 児童手当等に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、保育所担当部門、児童福祉担当部門、障害者福祉担当部門、その他の関係部門との連携に努めるものとする。

2 児童手当等の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、市町村間、都道府県、その他関係機関との連携に努めるものとする。

3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者が変更となる場合、新たな受給資格者は認定請求等が必要となることから、関係部門間、市町村間、都道府県等との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、請求者等に対する周知に努めること。

(文書の取扱い)

第3条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。

2 請求者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が請求者等に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。

5 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、個人情報保護委員会が定めている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」に従い、適正に行うものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

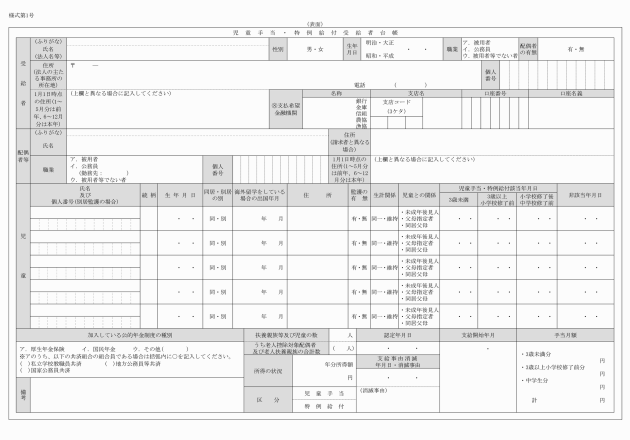

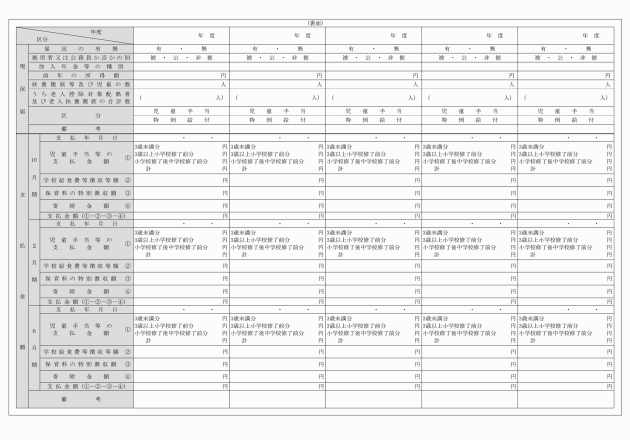

第4条 玉川村において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 児童手当受給者台帳

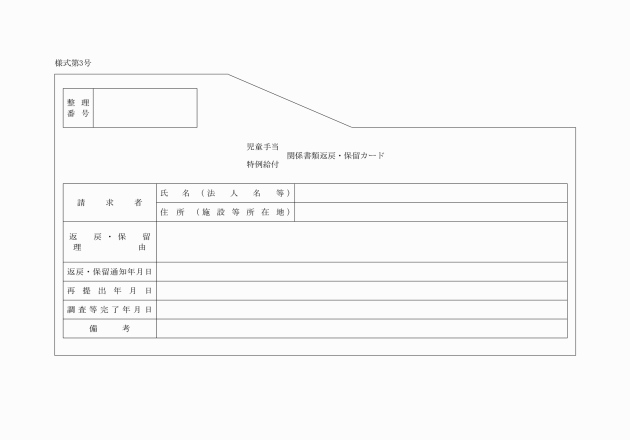

(2) 児童手当関係書類返戻・保留カード

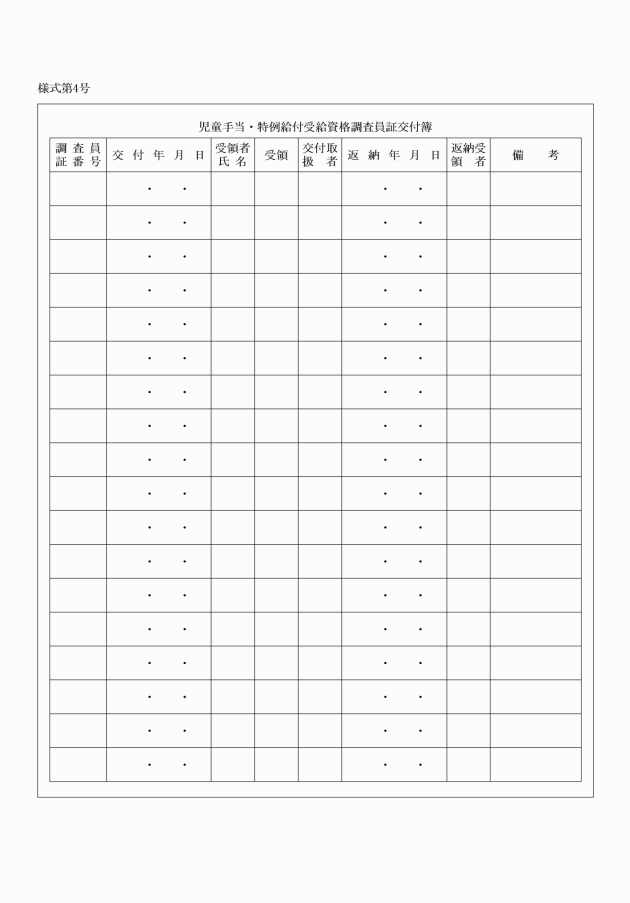

(3) 児童手当受給資格調査員証交付簿

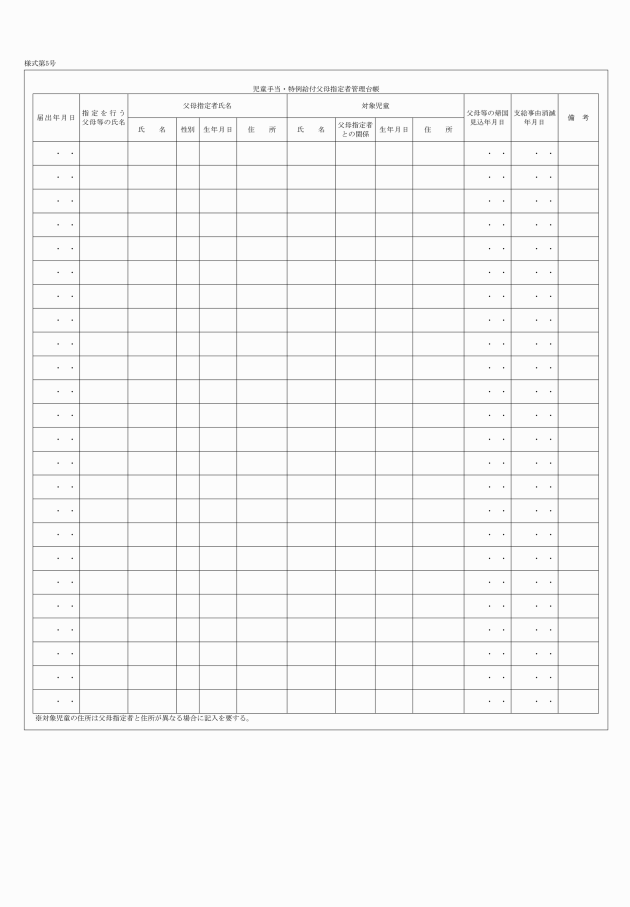

(4) 児童手当父母指定者管理台帳

2 受給者が外国人であるときは、受給者台帳の余白に外国人である旨や通称名を記載するなど、適正に整理するものとする。

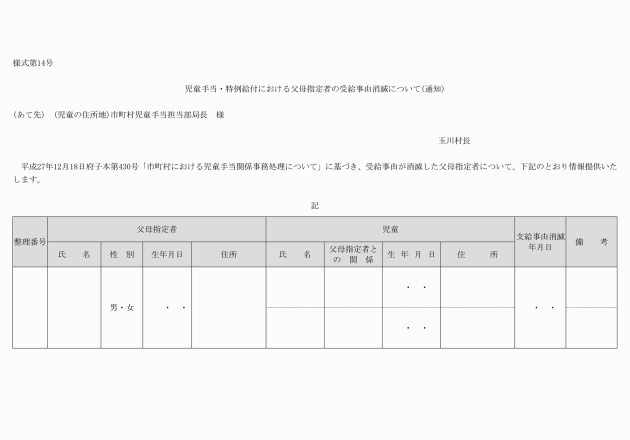

(父母指定者指定届の処理等)

第9条 省令第1条の3による届出があったときは、父母指定者管理台帳に所要の事項を記入するものとする。

2 父母指定者の支給事由が消滅したときは、支給事由消滅年月日を記入するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第10条 省令第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。

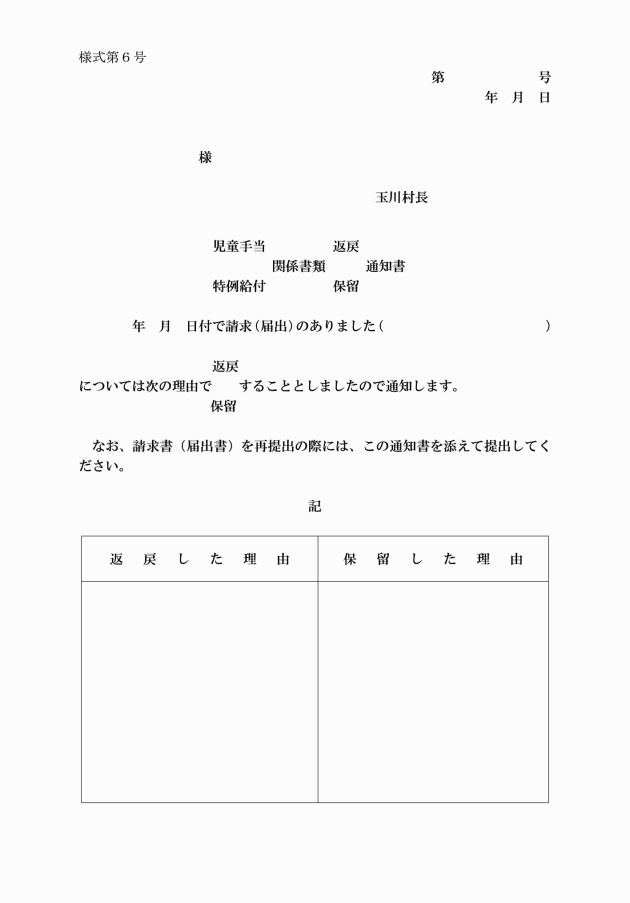

イ 認定請求書を保留する場合は、様式第6号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(3) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。

(4) 地方税関係情報、年金給付関係情報及び住民票関係情報の連携のために一般受給資格者の、地方税関係情報及び住民票関係情報の連携のためにその配偶者等(2人以上で児童を養育している場合の配偶者、未成年後見人、父母等(請求者が父母指定者の場合に限る。)をいう。以下同じ。)の個人番号を記載する必要があるが、当該番号の記載がないことのみをもって返戻・保留はしないこと。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により確認することとし、次のア~キについては、特に留意すること。

ア 請求者の他に請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父若しくは母、未成年後見人(法人を除く。)又は父母指定者がある場合は、必要に応じて、それら請求者以外の者についても法第5条に定める所得の状況の確認に努めること。

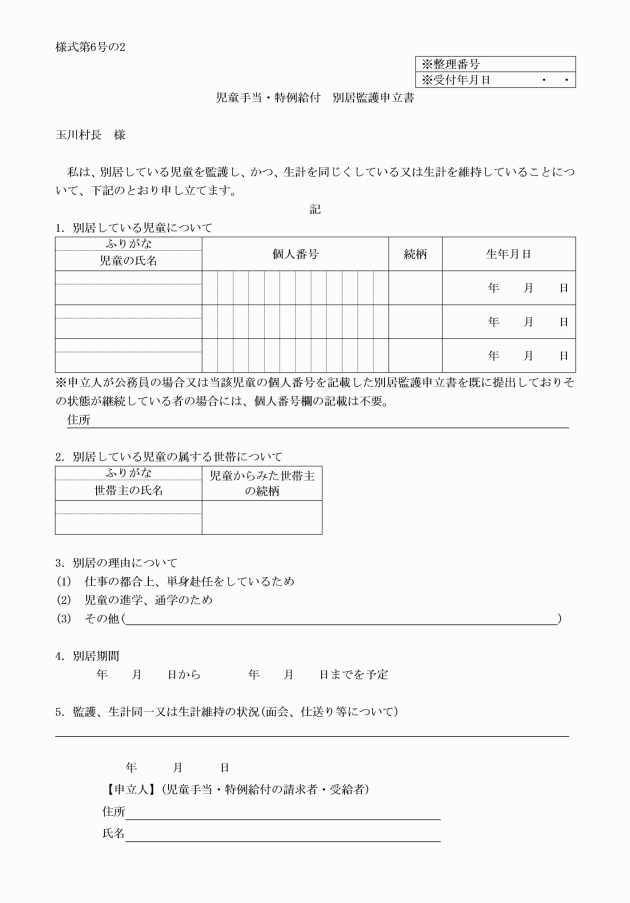

イ 請求に係る児童のうちに玉川村外に住所を有する児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童を除く。)があるときは、省令第1条の4第2項第1号の規定に基づき添付される当該児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの及び同項第3号の規定に基づき添付される書類(様式第6号の2)により、児童と同居している者の状況等を確認すること。

ウ 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条に規定される理由に該当するか否かを省令第1条の4第2項第2号の規定に基づき添付される書類(海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等)により確認すること。

エ 請求者が未成年後見人として請求したときは、省令第1条の4第2項第4号の規定に基づき添付される書類(未成年後見人である旨の申立書、請求に係る児童の戸籍抄本等)により確認すること。

オ 請求者が父母指定者として請求したときは、第4条第4号の父母指定者管理台帳又は省令第1条の4第2項第5号の規定に基づき添付される書類(父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等)により確認すること。

また、父母指定者と請求に係る児童が別居している場合は、当該児童の状況がわかる書類(全寮制の学校の寮の入寮証明書等)の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、上記イにより確認すること。

カ 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、省令第1条の4第2項第7号の規定に基づき添付される書類(申立書及び当該申立に係る事実を証明する書類)により確認すること。

キ 請求に係る児童が施設入所等児童(法第3条第3項に規定される施設入所等児童をいう。以下同じ。)に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認すること。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に所要の事項を記入すること。

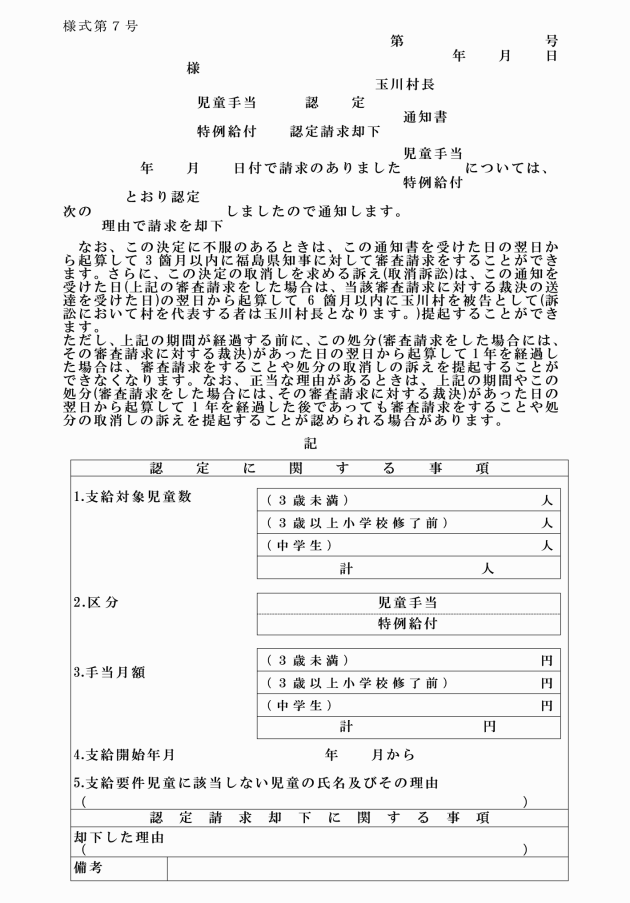

(2) 様式第7号による通知書を作成し、受給者に送付すること。なお、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める内容を記載のうえ、通知すること。

ア 省令第1条に規定される理由に該当する児童について認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは、受給事由消滅届等を、3年以内に児童が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ玉川村に対して提出する必要がある旨

イ 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され又は辞職したときは、玉川村に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

ウ 父母指定者を認定した場合 児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、玉川村に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること。(受給者が法人である場合を除く。)

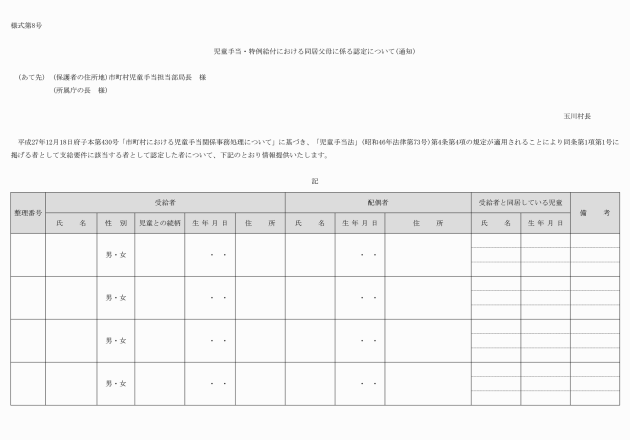

(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、様式第8号により通知すること。(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において受給している場合に限る。)

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 様式第7号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

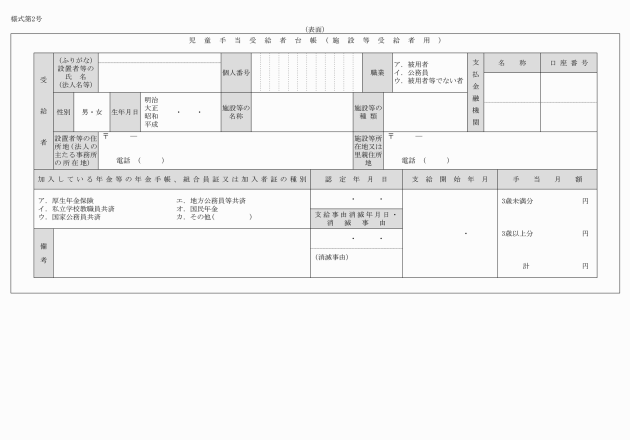

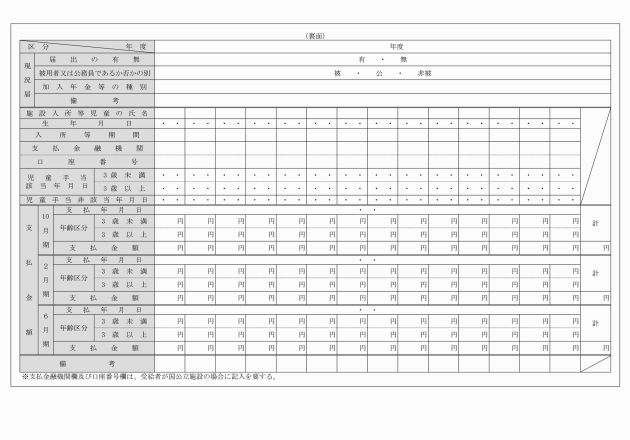

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第11条 省令第1条の4第3項の請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項各号の規定の例により処理するものとする。

2 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により確認すること。特に、省令第1条の2第1項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第2項各号のいずれか、同条第3項又は第4項に掲げる短期間の入所をしている者又は施設に通う者は施設入所等児童に該当しないこととなるので留意すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に所要の事項を記入すること。

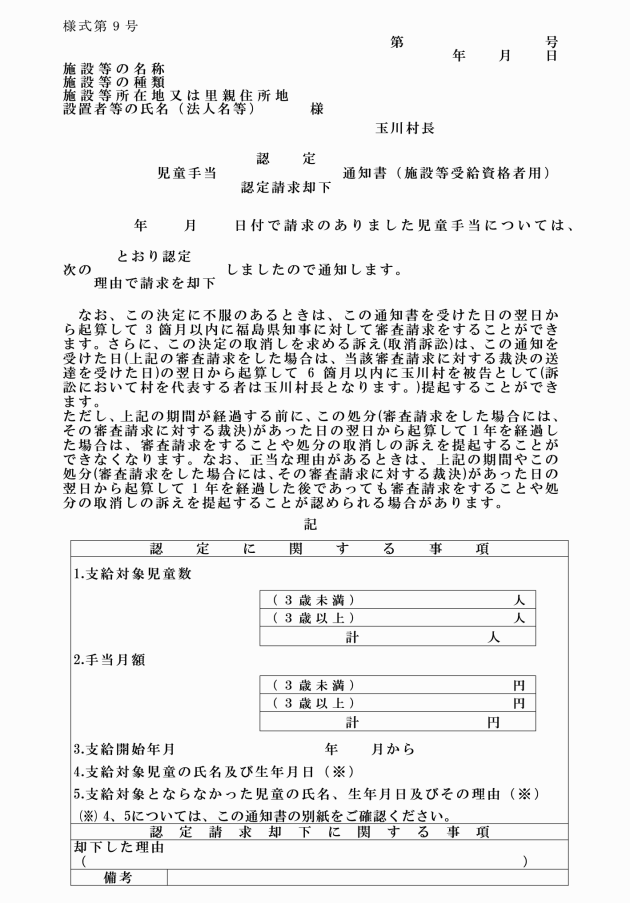

(2) 様式第9号(施設等受給資格者用)による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 認定請求書(施設等受給資格者用)に認定年月日を記入すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること。(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 様式第9号(施設等受給資格者用)による通知書を作成し、請求者に送付すること。

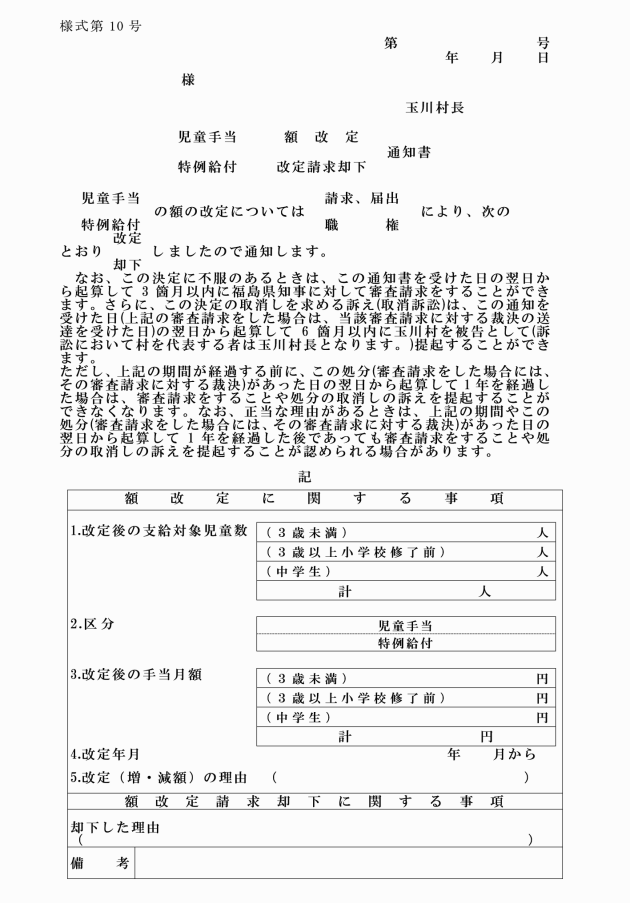

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第12条 省令第2条第1項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第10条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に新たに支給対象となった児童の氏名及び改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第10号による通知書を作成し、受給者に送付すること。なお、第10条第3項第2号のアからウに掲げる場合にあっては、同号の例により通知書を作成すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 様式第10号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第10号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。

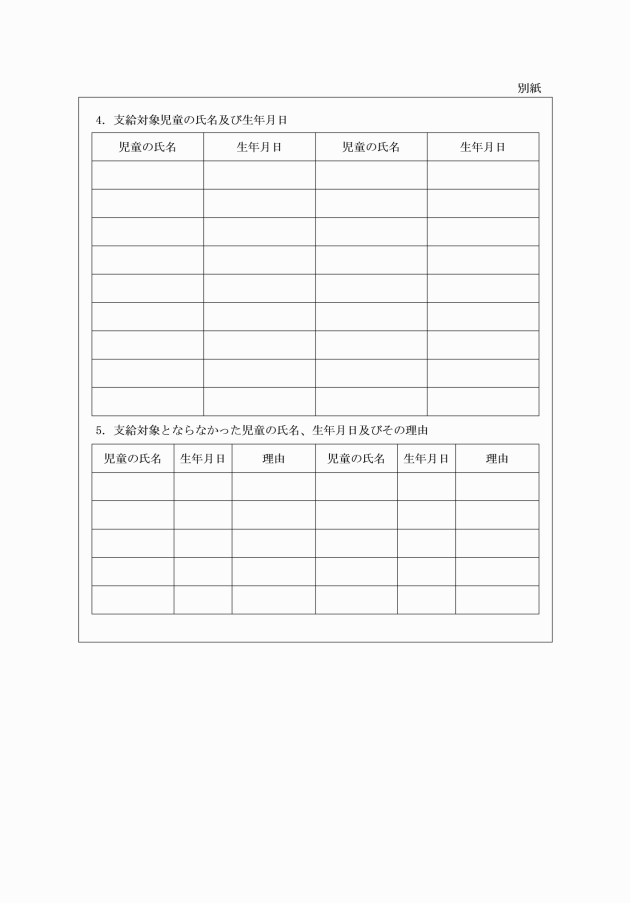

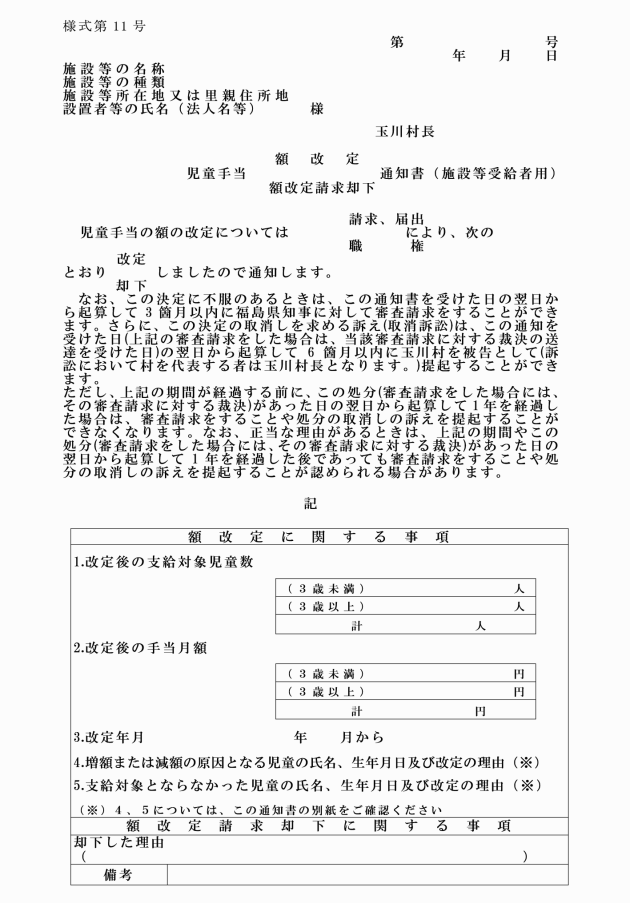

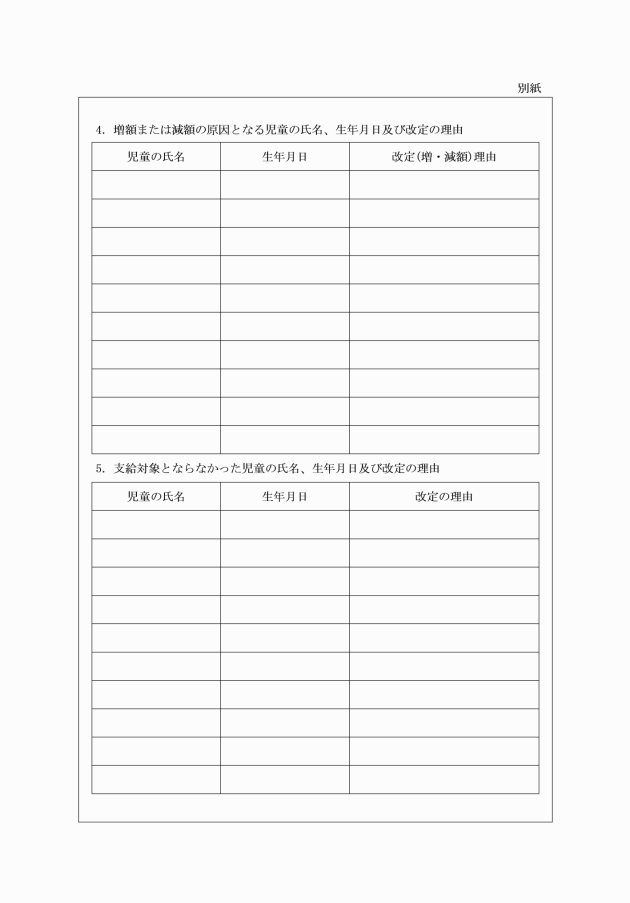

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第14条 省令第2条第3項の請求書(以下「額改定認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、第12条第1項各号の規定の例により処理するものとする。

2 額改定認定請求書(施設等受給者用)の記載内容については、第11条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に新たに支給対象となった児童の氏名及び改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第11号(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 様式第11号(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定請求却下年月日を記入すること。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)の児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第11号(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定届(施設等受給者用)に改定年月日を記入すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第16条 額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に改定後の支給額を記入するとともに、所要の事項を記入し、又は、児童欄から改定の原因となる児童を消除すること。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第17条 省令第4条第1項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合し、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 現況届の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第10条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入すること。

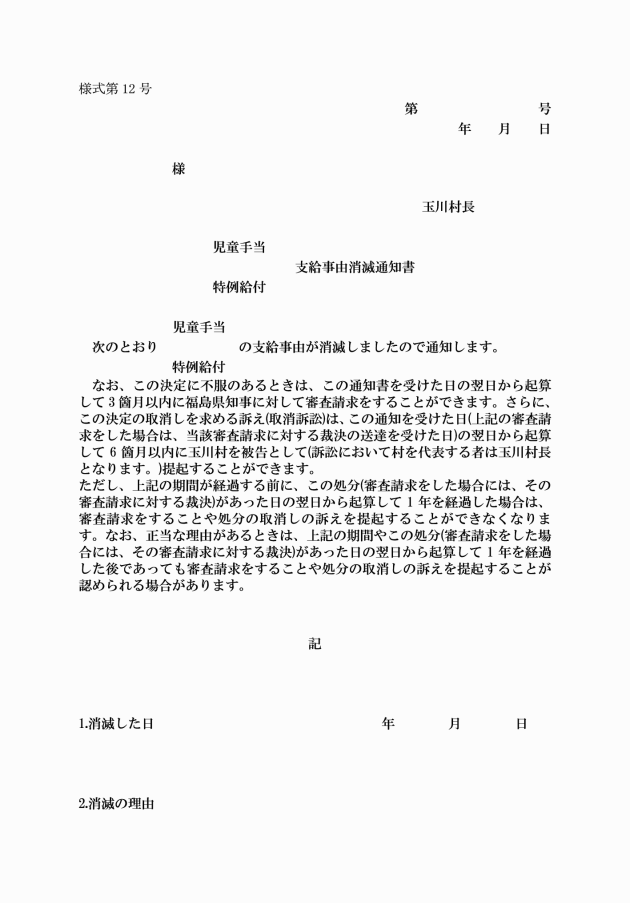

5 第2項の規定によって審査した結果、児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、次によること。

(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。

(2) 様式第12号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること。(受給者が法人である場合を除く。)

6 6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。

(施設等受給資格者に係る現況届の処理)

第18条 省令第4条第3項の届書(以下「現況届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届(施設等受給者用)の記載事項について、受給者台帳(施設等受給者用)と照合し、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届(施設等受給者用)に、その省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 現況届(施設等受給者用)の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第10条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳(施設等受給者用)の現況届欄に所要の事項を記入すること。

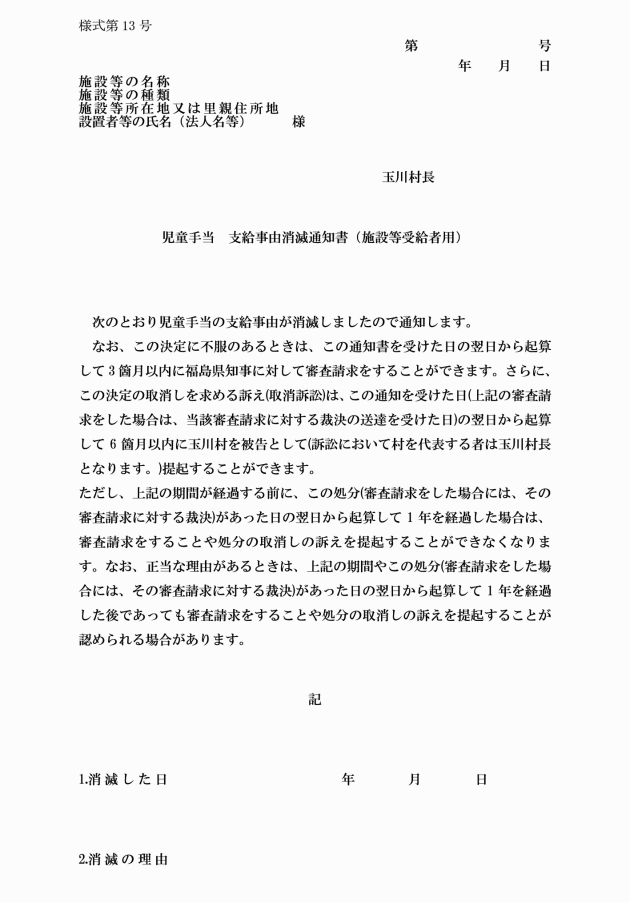

4 第2項の規定によって審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次によること。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。

(2) 様式第13号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること。(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

5 6月30日までに現況届(施設等受給者用)が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届(施設等受給者用)の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。

(氏名変更等届の処理)

第19条 省令第5条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者台帳の氏名(法人名等)欄を改めるものとする。

(2) 受給者が施設等受給者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の氏名(法人名等)欄、施設等の名称欄、施設等の種類欄及び施設入所等児童の氏名欄を必要に応じて改めるものとする。

(住所変更等届の処理)

第20条 省令第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者又は児童の氏名及び住所(受給者が法人である場合は主たる事務所の所在地)等を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 受給者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地(住所)又は施設入所等児童の居住地を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により確認すること。

(3) 受給者台帳に変更後の住所等及び変更年月日を記入すること。

(受給事由消滅届の処理)

第21条 省令第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること。(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第22条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。次の場合は、それぞれ職権に基づく処理を行うことができるものであること。

(1) 省令第1条に定める理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合

(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合

(3) 支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(4) 施設入所等児童でなくなったことに伴い、里親等又は施設設置者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(5) その他、支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合

(未支払請求書の処理)

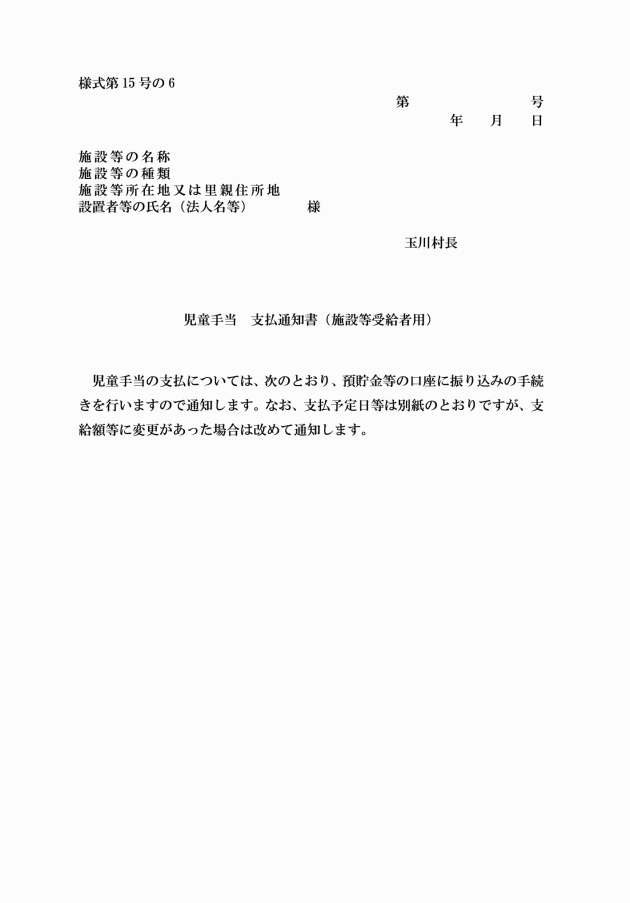

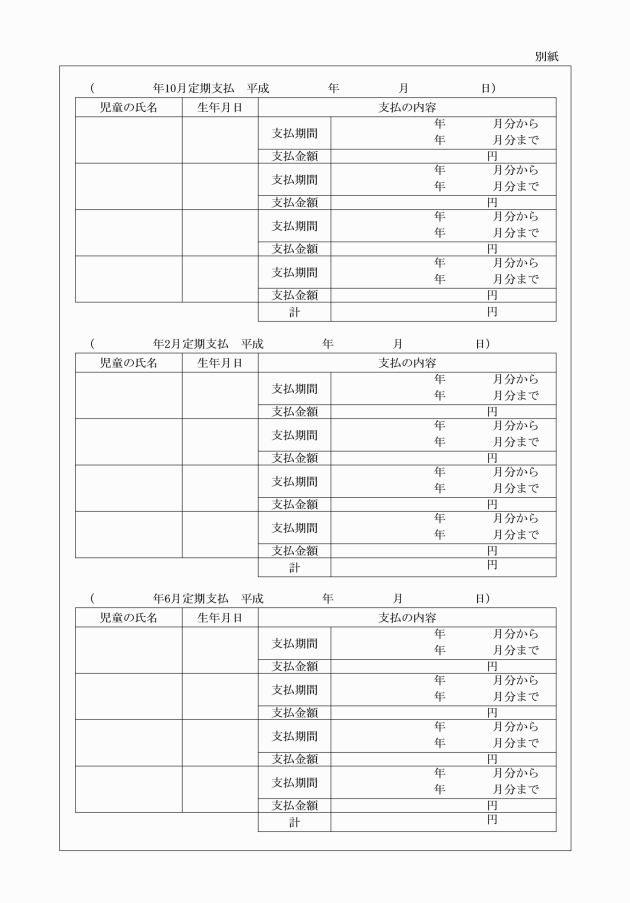

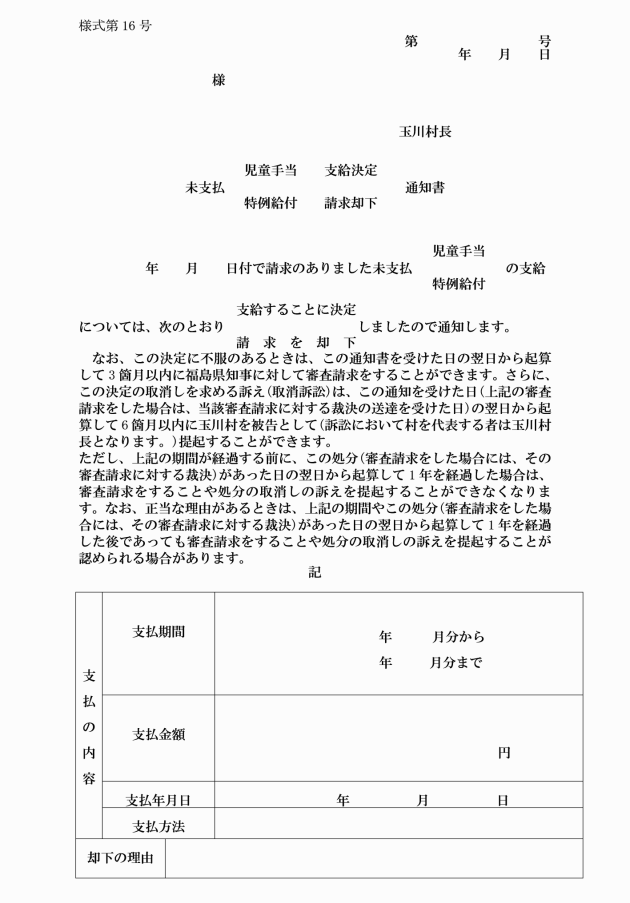

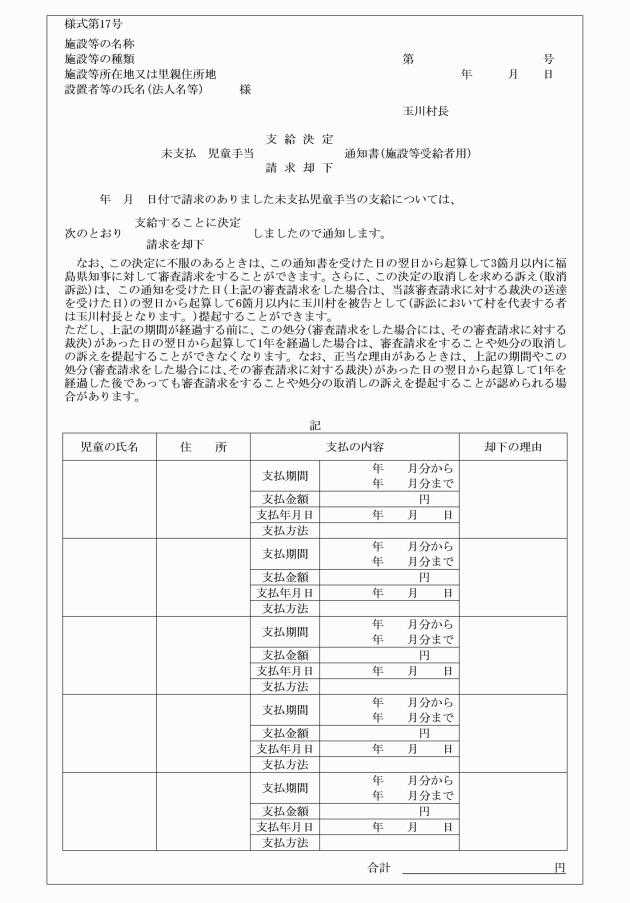

第25条 省令第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。

(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次によること。

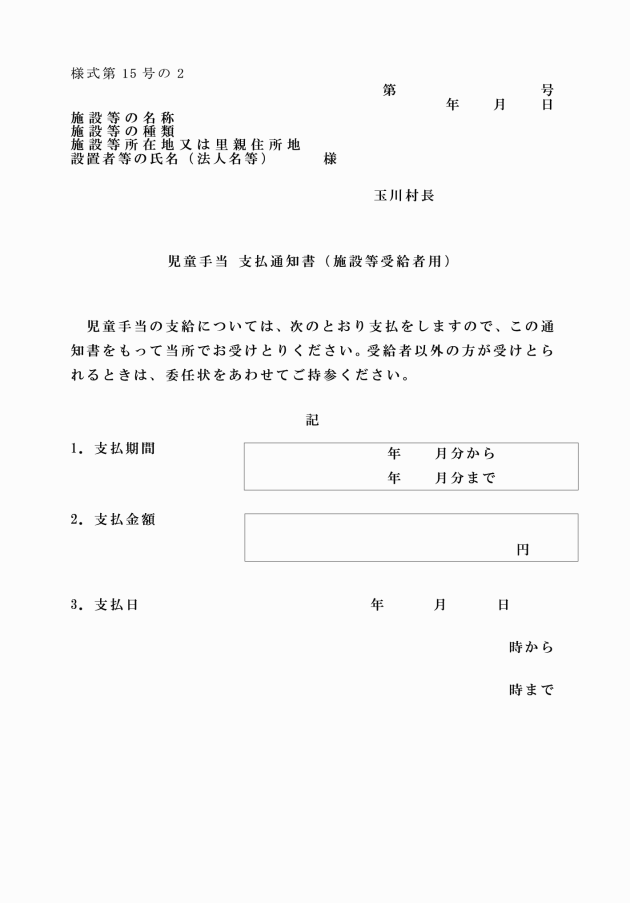

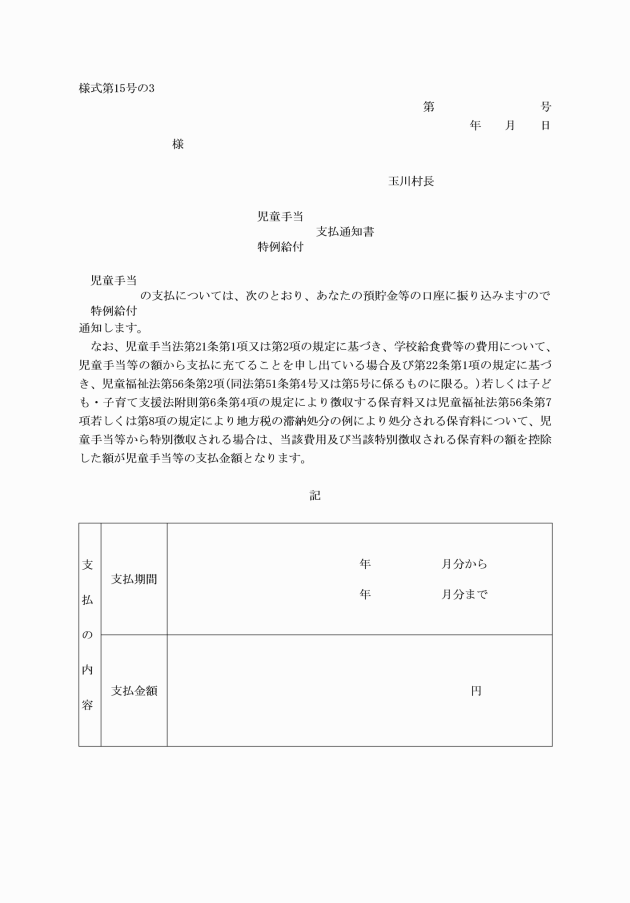

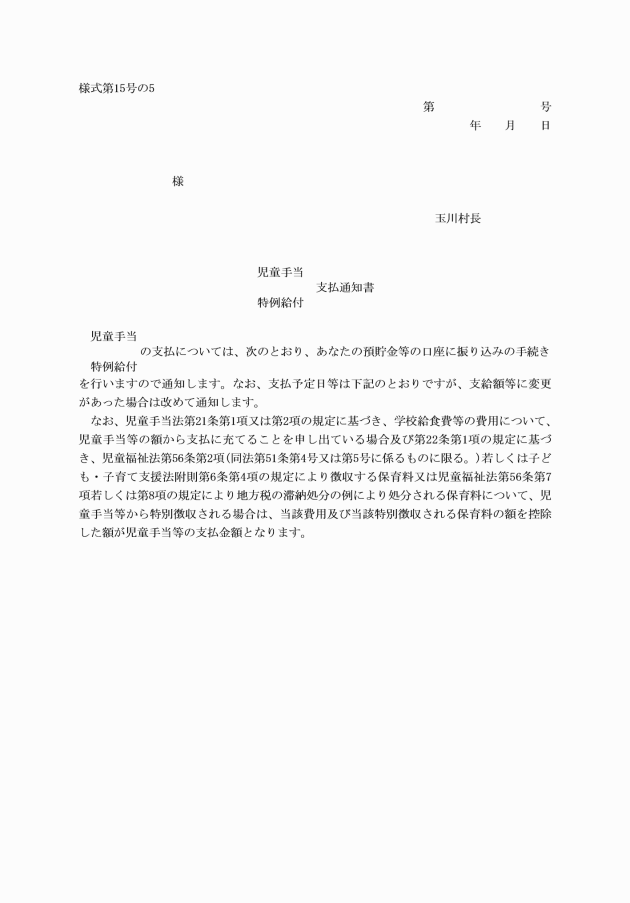

ア 請求者が法第12条第1項に規定する15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(以下「中学校修了前の児童」という。)であった者である場合は、様式第16号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

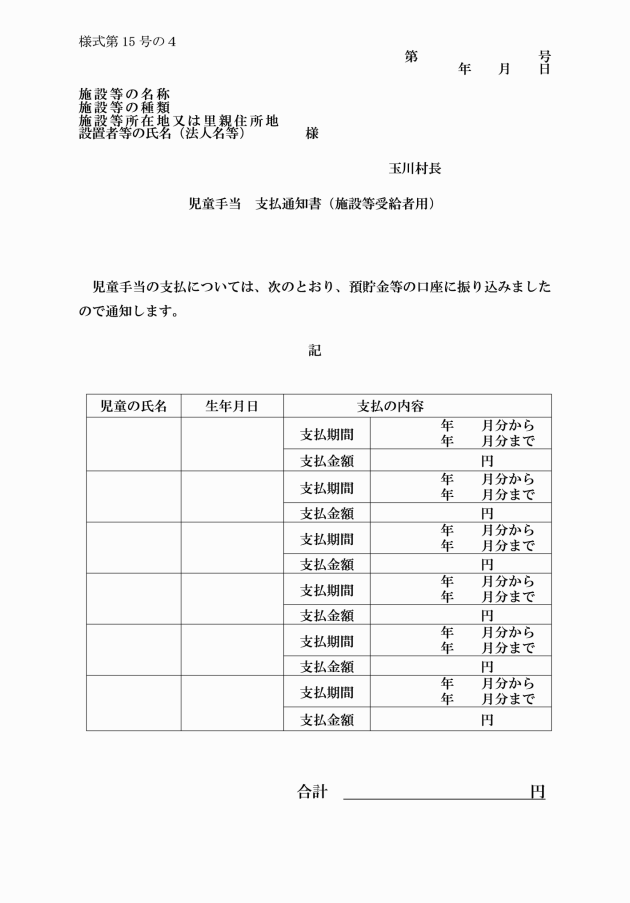

イ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、様式第17号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

ウ 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者台帳の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。

エ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、支払金額欄に支払金額及び支払年月日を記入すること。

(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。

ア 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、様式第16号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

イ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、様式第17号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

ウ 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

エ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の当該請求に係る施設入所等児童であった者の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

(処分の取消し)

第27条 児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。

2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第28条 法第20条の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、請求者等に周知すること。

2 省令第12条の9の児童手当等に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 支払期月毎に寄附申出書に記載された寄附金額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当等の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。

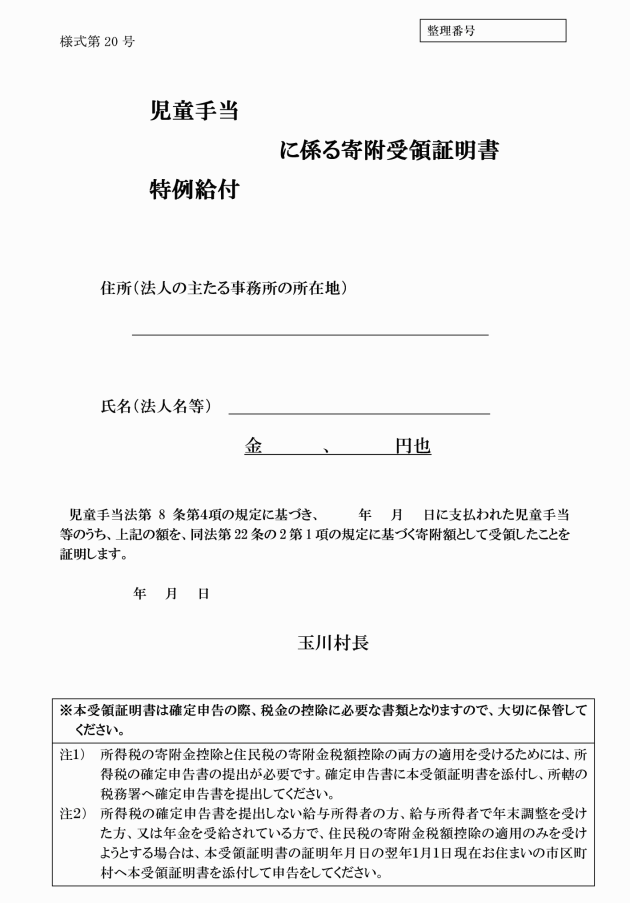

(2) 支払期月毎に支給する児童手当等の額から寄附金額を控除し、様式第20号による寄附受領証明書を作成し、請求者等に送付すること。

3 寄附申出書の署名欄と児童手当等の請求者等の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該申出書を請求者等に返戻すること。

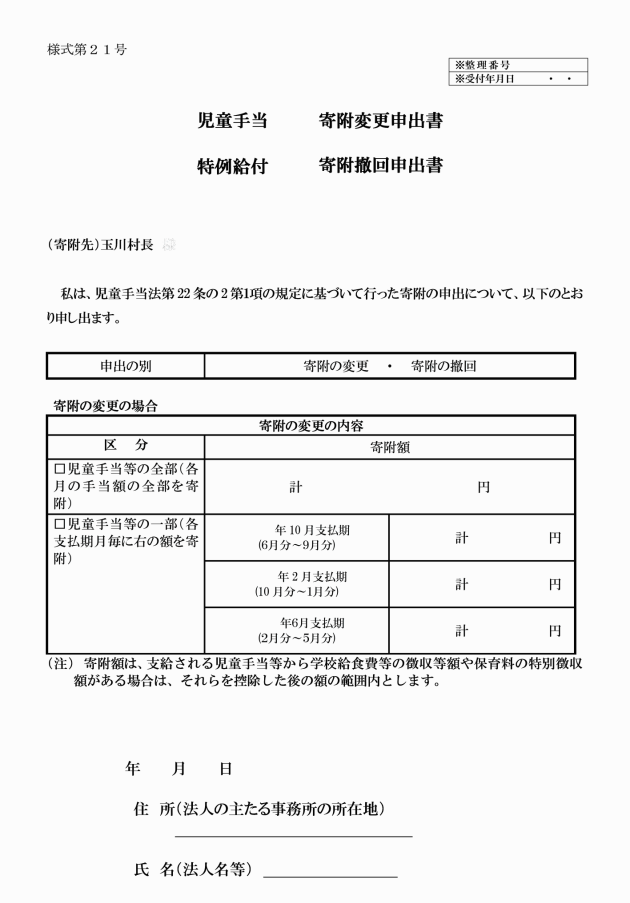

4 請求者等より、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため、様式第21号による申出書(以下「寄附変更等申出書」という。)が提出された場合には、速やかに処理を行うこと。

5 支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われない場合や手当額の減額により寄附申出書の寄附の額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないこととすること。

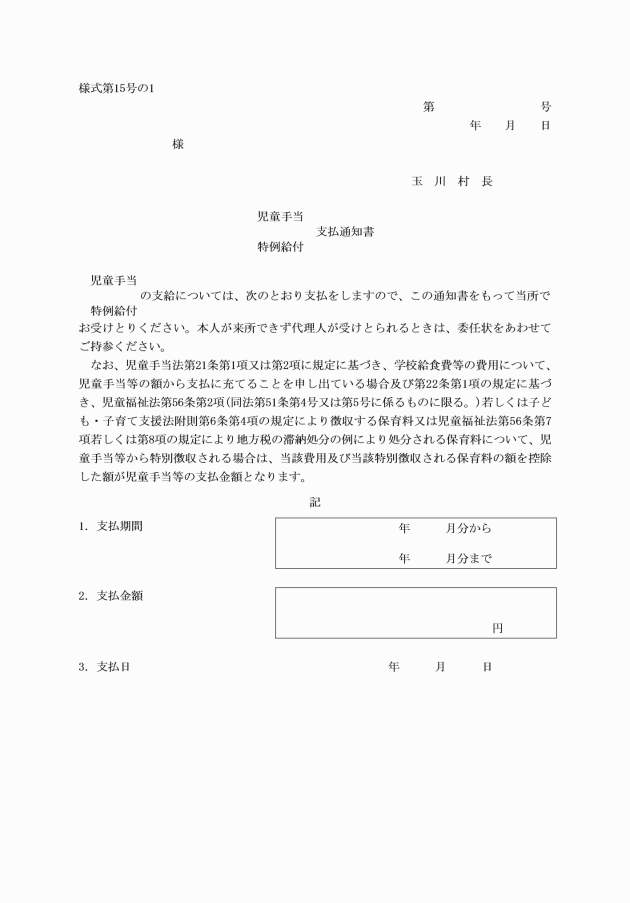

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第29条 法第21条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、実施する旨を請求者等に周知するとともに、申出の期限を定め、請求者等に周知すること。

2 省令第12条の10の規定により、児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

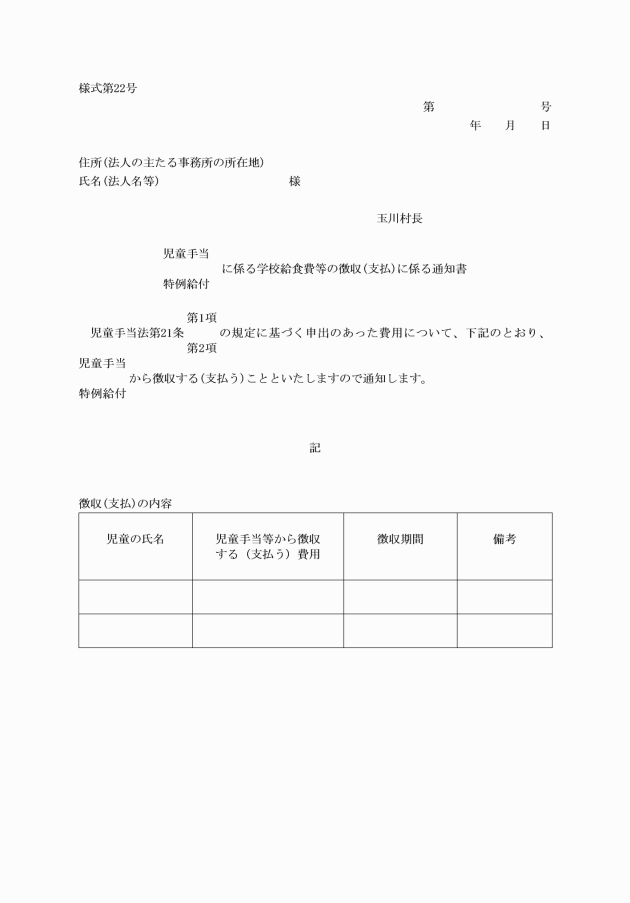

(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は、児童手当等から徴収等する各支払期月毎の費用等について、様式第22号による通知書を作成し、徴収等対象者に送付すること。

(2) 支払期月毎に学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。)から徴収等額を控除した額を支払うものとすること。

3 学校給食費等徴収等申出書の署名欄と児童手当等の請求者等の氏名が異なる場合、その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書を請求者等に返戻すること。

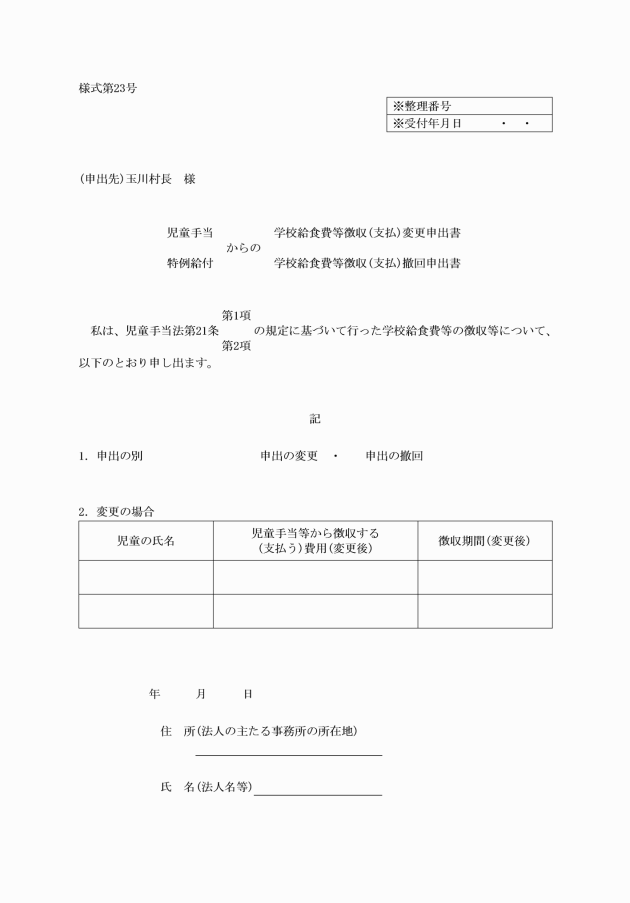

4 請求者等より、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は、学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、様式第23号による申出書(以下「学校給食費等徴収(支払)変更等申出書」という。)が提出された場合には、速やかに処理を行うこと。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

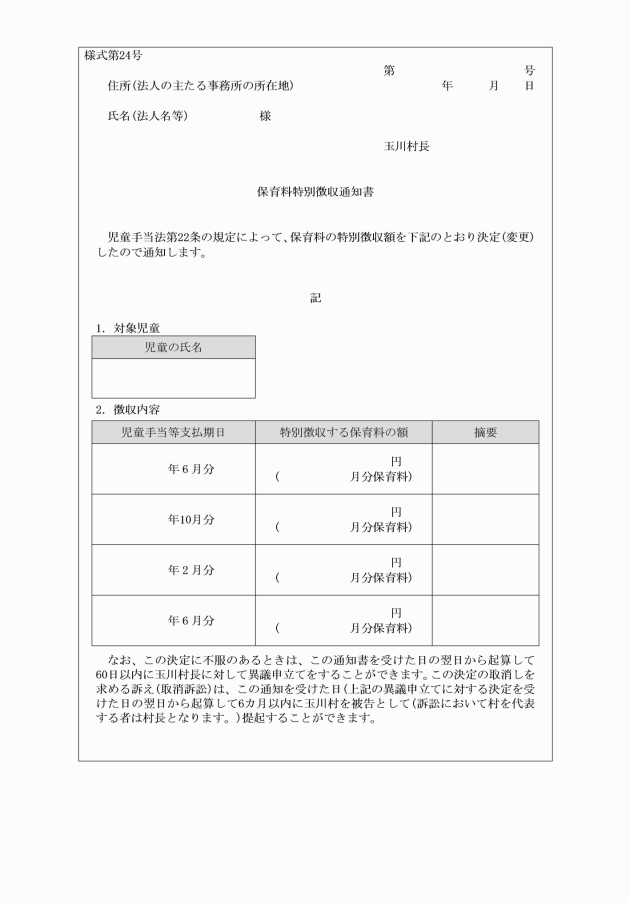

第30条 法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、次により処理するものとする。

(1) 様式第24号の保育料特別徴収決定通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象者に予め送付すること。

(2) 前号により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に予め送付すること。

(3) 支払期月毎に特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額から徴収額を控除した額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は前条第2項第2号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額をさらに控除した額)を支払うものとすること。

(個人番号の変更等に係る事務処理)

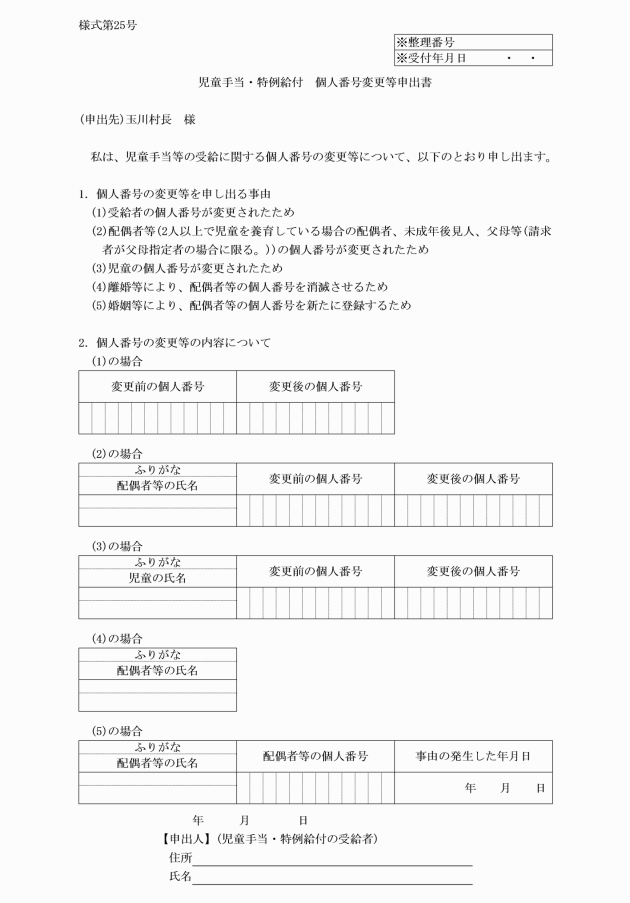

第31条 個人番号変更等申出書(様式第25号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者台帳の受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄、児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。

(2) 受給者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の個人番号欄を改めるものとする。

(帳簿等の保存期間)

第32条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(2) 父母指定者管理台帳(父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年)

(3) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(4) 現況届(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(5) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(6) 額改定認定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(7) 前6号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)

(その他)

第34条 本規則施行前の児童手当関係事務処理については、なお従前の例によるものとする。

2 情報連携の本格運用開始までの試行期間における添付書類の取扱いについては、「情報提供ネットワークシステムの運用開始について」(平成29年4月21日府番第77号・総官企第227号通知)によるものとする。

3 平成24年6月1日より適用される法附則第2条第1項の給付に係る所得等の事項については、平成24年5月分までの支給に関する通知書等において、その記載を適宜省略できる。

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附則(平成24年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条については平成24年7月9日から、その他の改正については平成24年4月1日からそれぞれ適用する。

附則(平成28年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(玉川村児童手当事務処理規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の玉川村児童手当事務処理規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の玉川村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の玉川村個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の玉川村税条例施行規則、第7条の規定による改正前の玉川村税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の玉川村復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の玉川村財務規則、第10条の規定による改正前の児童手当玉川村事務取扱規則、第11条の規定による改正前の玉川村児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の玉川村老人福祉法による費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の玉川村後期高齢者医療に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の玉川村障害児通所給付費等の給付に関する規則、第15条の規定による改正前の玉川村国民健康保険給付規則、第16条の規定による改正前の玉川村国民健康保険税の納税通知書を定める規則及び第17条の規定による改正前の玉川村介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は同年7月19日から適用する。

附則(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。